電車でお越しの場合・・・近鉄大阪線「法善寺」駅より東へ徒歩4分

お車でお越しの場合・・・外環状線(170号線)「柏原高校北」交差点を東へ

大阪府 柏原市はもちろん、大阪府(東大阪市、八尾市、藤井寺市、羽曳野市)、奈良県(大和高田市、香芝市、奈良市)、和歌山県などからも多数お越しいただいております。

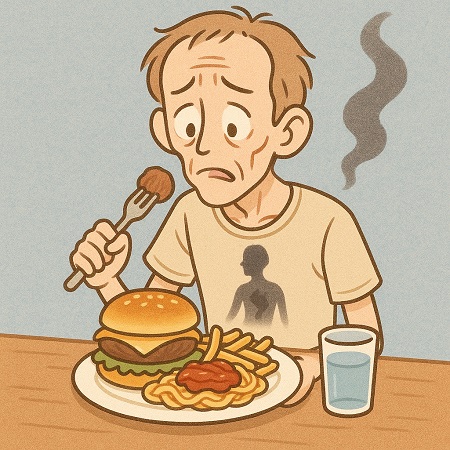

![[食べても痩せる,体重減少の原因:糖尿病専門医]](../img/header_title_main.jpg)

柏原市・八尾市の糖尿病・心臓病・腎臓病・肥満症・高血圧

脂質異常症などの

生活習慣病および整形外科・リハビリを

専門医が診療します

糖尿病が悪化するとインスリンが必要量分泌されなかったり、インスリンの抵抗性(インスリンに反応しない)が生じて、食事から摂取する糖分(糖質・炭水化物)をエネルギーとして利用できなくなり(血液中のブドウ糖が細胞に取り込まれない)、体脂肪や筋肉が分解されて体重が減少します。

甲状腺亢進症やバセドウ病になると、甲状腺ホルモンが過剰分泌され体の代謝が活発になり心拍を自覚できるほどの動悸や体温の上昇が起こります。またエネルギーが大量に消費されることで、いつもどおり食べていても体重減少が起こります。甲状腺亢進症は男性よりも女性、特に若い女性に多く見られます。

悪性腫瘍(胃がん・大腸がん・すい臓がんなど)が進行すると「がん悪液質」と呼ばれる状態になり、がん細胞がエネルギーを大量に消費し、全身に炎症を起こすため、筋肉や脂肪が分解され体重が減少します。

胃や十二指腸に炎症が起こりびらんや潰瘍など胃壁が傷ついているような状態になっていると、胃痛、悪心(吐き気)・嘔吐、胸やけ、胃もたれなど様々な症状が現れ、食事量が減り体重が減少します。

炎症性腸疾患(クローン病・潰瘍性大腸炎)になると、腸が炎症し粘膜が損傷して栄養素の吸収が阻害され十分な栄養が摂取できなくなります。また炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病)によって下痢が頻繁に起こるため、栄養吸収不良や、腹痛などの不快感から食欲・食事量が減少し体重が減少します。

摂食障害(神経性食欲不振症・拒食症など)になると、体重が増加することへの強い不安や恐怖心で、食事(食べ物)をうけつけなくなります。

摂食障害(拒食症)になると、時に食べたいという欲求が抑えられなくなり一時的に沢山食べて、その後に嘔吐して体重の増加を防ぐこともあります。

うつ病になると倦怠感や気力が低下し運動不足によって基礎代謝が低下します。また気分が落ち込み、興味や楽しさを感じにくくなるため、食事への関心が薄れ、食事量が減少し体重減少が起こることがあります。

食べても痩せる・体重が減少するに関する用語集

インスリン:膵臓のβ細胞で作られる、血糖値を下げる唯一のホルモンです。インスリンは血液中のブドウ糖(血糖)を細胞に取り込み、エネルギーとして利用できるようにする働きがあります。インスリンの作用が不足(インスリン分泌量、インスリン抵抗性)すると、血糖値が上昇し、高血糖の状態になります。